reported by dashiyo

【前編】からのつづき

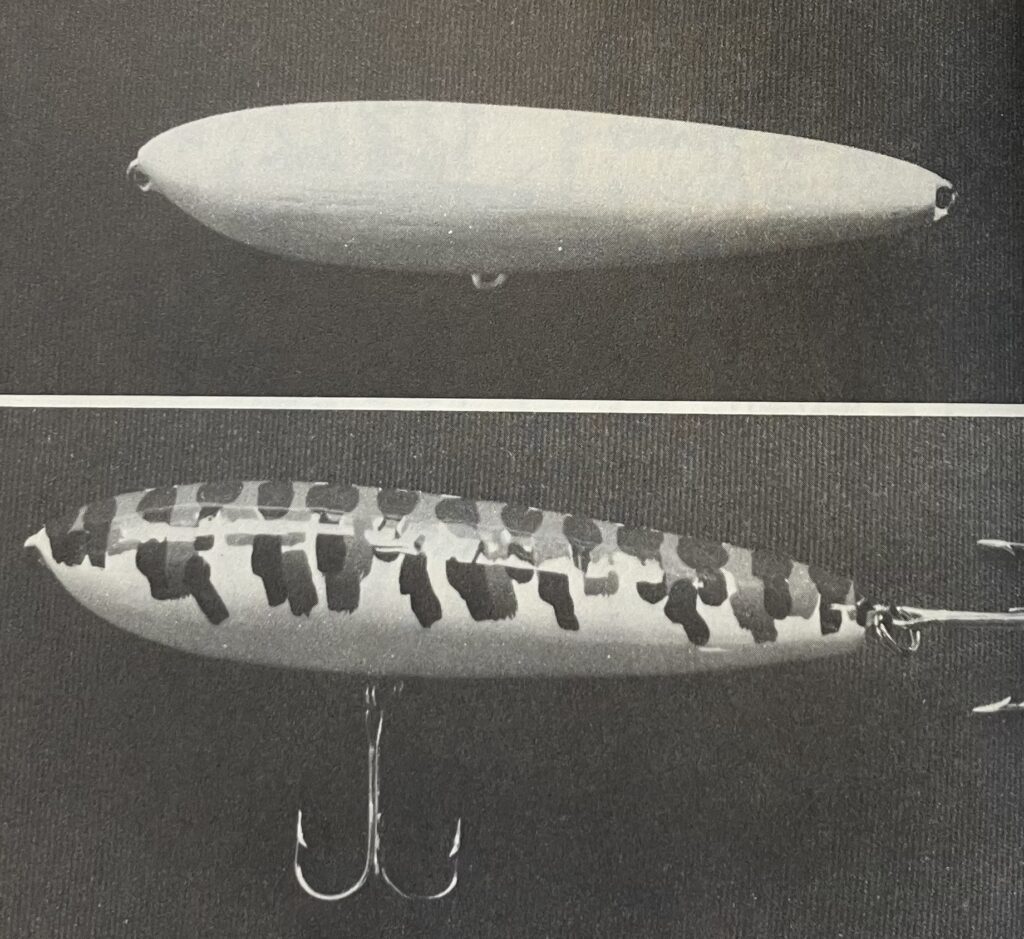

3.ザラⅢ

で、ウォーキング・ドッグ・アクション。

ペンシルベイトを表現する時にたびたび使われる言葉だが、ペンシルベイトはその直訳どおり、犬が歩くように、ただ首をふり、よたよたふるまっていればいい、というものではないのだ。かんじんなのは意訳するということの方で、じつは複雑な動きをしているのだが、その複雑さをどれだけ自然に見せられるかなのである。

羽鳥しづを『気が向いたらプラグ作り』(アテネ書房、1983年)より

この文章は、ザラⅢ、またインナーハンドW.B.を完成させた後に書かれたもの。

「犬が歩くって、どういうことだろうね」からスタートしたペンシルベイト作りが成果を結び、「意訳」が大事だと表現してみせる羽鳥さんの言葉は自信に満ちている。

断っておくと、僕は、ザラⅢはもちろん、バルサ製のファンキーバードも使ったことがなく、そのアクションはビデオのなかでしか見たことがない。

ただ、その犬歩きの質が、ザラスプークとは大きく質の異なるものであることは、一目瞭然だった。

ザラⅢは、ほぼ水平に浮き、ワンアクション目から動き出しよく、ほとんど飛沫をあげずになめらかにスライドしながら、ゆるやかな弧を描く。

そして、スライドを終えながら、ふるふると余韻を残す。

ロッドワークに機敏に反応し、スイー…スイー…という感じで、繊細な振る舞いに徹する。

「ただ首をふり、よたよたふるまう」のはザラスプークのことではないか?

などと言うと叱られそうだが、虫めがねで観察するようにスライドアクションを見比べると、両者にはそう言いたくなるような類いの、大きな質の違いがある。

こうした特性が、上下非対称の形状、バルサ製、水平に近い浮き姿勢と大きく関係しているのは間違いないだろう(そしてこのスペックが「世界初」であることは、ここまでの話から当然のことである)。

ぼくのバス釣りは、そのペンシル・ベイト(ザラⅢ)によって、そのスタイルが決まったということがいえる。そしてもしも、ぼくのプラグ造りがザラⅢに行き着かなかったとしたら、ぼくのバス釣りはこんなに長続きはしなかっただろうとも思っている。

羽鳥静夫「大人たちが放った小石の波紋」『ぼくたちのバスフィッシング』(つり人社、1998年)より

もし、羽鳥さんがザラスクープをもとにペンシルベイト作りをはじめていたら。

もしくは、アメリカのペンシルベイト文化がすでに成熟していて、日本に輸入されていたとしたら?

新しいアイテムが届くのにも、情報が伝わるのにも今よりはるかに時間がかかった、日本のバスフィッシングの夜明け。

大きな余白のなかで自由に想像を膨らませたことが、ザラⅢという独創的なペンシルベイト誕生の背景にあったのかもしれない。

もうひとつ、疑問だったのは、”walking the dog”という英語を訳しても「犬が歩く」にはならないのでは?ということだった。

直訳すれば「犬の散歩」になるはずである。

そのネーミングは、ザラスプークを首振りさせるときの、たなびくラインや追従するプラグの光景と、リードをつないで犬を散歩させる様子とを重ねたものではなかったかと思う〈*1〉。

となると、羽鳥さんが犬が歩くということのニュアンスを追求した「意訳」の前には「誤訳」があった、ということになる。

それがなければ、ペンシルベイト作りのきっかけも失われるところだったのである。

こうしてあらためて冒頭のエピソードを思うと、「犬が歩くって…」と友人がつぶやいたあのささやかなエピソードは、神話のワンシーンのような気配を帯びてくるのだった。

4.羽鳥さんのペンシルベイト

ザラⅢの独創性と関連して、羽鳥さんのユニークな部分を、もう少し掘り下げて考えてみようと思う。

ペンシルベイトのゲームを突きつめて行くと、どれだけバスを釣るかということよりも、意図的にプラグを、どれだけあやつれるかということの方が、より意味深くなってくる。

つまりプラグの動きを、見た目にどれだけ美しく、どれだけ優雅にふるまわせるかということで、その足の長いなめらかな滑りと、その歪みのない、それでいてほどよくふくらんだ曲線(ペンシルベイトの航跡とでもいうのだろうか)とを、どう結びつけられるかが、遼遠な課題になる。

(中略、「3.ザラⅢ」冒頭の引用文はここに入る)

しっかり水をつかんで、そのつかんだ水を、そのヘッド(フェイス)で押しわけるようにしてボディをひねらせる・・・・・・つまり、ほどよくブレーキがきいたスライドこそペンシルベイトの身上で、さらに、そのスライドする重みがじわっとした感触で伝わってこないと、使っていてもおもしろくないし、またバスもろくすっぽだまくらかせない、ということである。

羽鳥しずを『気が向いたらプラグ作り』(アテネ書房、1983年)より

これはもう幾度となく読み返した、羽鳥さんのペンシルベイト哲学が凝縮されている文章。

「犬歩き」にここまで細やかなニュアンスを求めるというところに、ハトリーズのペンシルベイトのエッセンスがある。

それが類いまれなる観察眼によるものなのか、また培われたセンスよるものなのか分からないが、ザラⅢのあの繊細な振る舞いも、このような感覚とともにあるのであった。

そして、あらためて僕がおもしろいと思うのは、「美しい」や「優雅」といった言葉がでてきたり、また「使っていてもおもしろくない」などといった説明がされているところだ。

当時、「動きすぎてつまらない」などと言う羽鳥さんに驚いたことを玉越さんも回想しているが、バスを誘う道具であるはずのルアーについて、このような評価を下してみせる羽鳥さんからは、釣り人の主観を大事にする姿勢を感じる。

美しい、とか、おもしろい、とか。

プラグの振る舞いからこうしたことを感じるとき、バサーが操るプラグは、自らの心の映し鏡のようにそこにある。

こういった構図をおもしろがりはじめると、やがて、こんなおかしな動きや見た目でバスを誘ってやろうとか、あらぬ方向へ関心が転がっていくことになる。

「ルアーはあくまで釣りの道具だ」という話もあるが、手段と目的が逆転した先に広がる世界の楽しみを、今の僕たちはよく知っている〈*2〉。

5.手のなかのミズスマシ

ところが、ザラⅢは、おもに親しい友人たちに配られ、一般に流通したのはごく限られた数だけだったという。

バルサの浮力を活かすため、ぶつけると一発で壊れたというし、またその繊細なバランスから、「ほんとうに満足できるものになると、50個作って1個か2個だ」という言葉も残る(『気が向いたらプラグ作り』)。

優雅な振る舞いの代わりに、機能するシチュエーションを選び、汎用性に欠けただろうことも想像にかたくない。

こうしたなかで、羽鳥さんのペンシルベイト観をもっともよく体現し、その影響力を決定的にしたのが、インナーハンドW.B.だろう。

インナーハンドがいつ誕生したのか明らかではないものの、最初期の形状を1978と銘打ったモデルが後に発売されているので、ここでは1978年、ザラⅢの翌年に完成したと仮にしておこう(1980年ころではないかという気もするが)。

……不規則ではありがなめらかで美しい絵模様を描きながら、ちいさな黒い点が、しきりに水面をすべりまわっていたのである。

「なるほど!」

あるひらめきが浮かぶまでには、さして時間はかからなかった。同時に、頭の角を長い間曇らせていた薄い半透明の膜が、ふと取りのぞかれたような気分にもなった。

なめらかに……美しく……そうして、あくまでも自由自在に水面をすべりまわれることができるプラグ。

〈手のなかのミズスマシ〉

そう決めたのはその時で、またそう思いつくと、なにやら胸騒ぎめいたものが、にわかにこみ上げてきた。

羽鳥静夫「The Story about “PLUG” vol.3」『Basser』No.4(つり人社、1987年)より

このあと続く述懐によれば、ミズスマシの動きにペンシルベイトの理想を見た羽鳥さんは、ここから苦難のすえ、のちに「ひょうたん」と呼ばれるあの独特な形状に至ったということである。

「薄い半透明の膜」とは、「犬が歩くって…」からはじまった、理想のペンシルベイトを求める道のりのことだろうか。

ところが、不可解なのは、ビデオ(’98夏)のナレーションに、「最初に形ができていた。泳がせてみたらミズスマシのように泳いだ」という、まるっきり反対の話が出てくることである〈*3〉。

名作が誕生するまでのどちらの物語を辿るかによって、プラグが持つ意味合いまで変わってくるような気さえする。

もうひとつ、ずっと不思議だったのは、このプラグのネーミングのことだ。

エイビル、コッキーといったプラグのキャラクターを表現するものは多いが、「インナーハンド(Inner Hand)」という説明的な言葉が使われることはめずらしく、またその意味も明らかではない。

上記の文章から推測すれば、「自由自在」、つまりロッドワークによって細やかにコントロールできるという特性をインナーハンドという言葉に託した、ということになるのだろうか。

そのアクションの素晴らしさについては、多くの人が体感していると思う。

2000年に発売されたインジェクションモデルがいまも販売されているという事実が、このプラグの普遍性を証明している。

また羽鳥さんは、インナーハンドをW.B.を完成させたあと、膨大な種類のペンシルベイトを生み出して、犬歩きの多様なニュアンスを表現してみせた。

その影響はハトリーズファンにとどまらず、今活躍するルアービルダーたちも、ハトリーズプラグからペンシルベイトについて学んだことを語っている〈*4〉。

インナーハンドは、バルサ50のビッグラッシュやズイールのテラー(いずれも1982年に販売開始)などの初期国産ペンシルベイトの名作に比べると、ウッドモデルの生産量が少ないこともあってか、一般的な知名度では及ばないのかもしれない。

が…

息を殺してラインを張ったときの立ち上がりのよさ。

あの魔法のような、生きているかのようなスライドアクション。

手元にじわっと伝わる感触の心地よさ、余韻の豊かさ…

このプラグでバスを誘うときに流れる、とくべつで濃密な時間には、今もこの釣りに夢中な僕たちトップウォータープラッガーの中核となるルーツがある。

僕はそんな風に感じていて、その実感が、この文章を書いてきた動機でもある。

「意訳」に正解はないだろう。

羽鳥さんによる犬歩きをめぐる冒険は、たくさんの釣り人をまきこみ、今この瞬間も続いているのである。

と、この長い話を、ひとまずこのようにまとめて終わろうと思う。

おわりに(余談)

そうして夢(イメージ)は、いつの時も、ふくらむほど、また長引くほどいい思い出づくりができるのである。

羽鳥しずを『BASS OF BASS』(アテネ書房、1985年)より

この原稿を書き進めていたある朝、風呂でシャワーを浴びていたとき、とつぜんひらめいた。

それはインナーハンドW.B.という名前のことで、もしかするとそれ自体が”walking the dog”の意訳なのではないか、ということだった。

犬ではなくミズスマシのように優雅に振る舞うということ。

リードで散歩をさせるのではなく、手の中にあるかのように、細部までコントロールするということ。

「犬が歩くって、どういうことなんだろうね」

その答えとして用意された名前が、インナーハンドW.B.だったのではないか。

そう思うと、羽鳥さんが書き残したいくつかの述懐、その説明の不可解さや不自然なことの順序は、このネーミングに起因していることのような気がしてきた。

が…いまだ糸は複雑に絡まっていて、うまくはほどけないのだった。

僕は、謎を解き明かしてきたつもりで、大きな手のひらの上で走り回っていたのかもしれない。

真相は分からない。

もし機会に恵まれていたら、このことを質問しただろうか。

(終わり)

〈*1〉

ソウル歌手のルーファス・トーマスが、1963年に発表した”walking the dog”というヒットソングがある。かのテクニックは、この流行歌から取ったネーミングではないかということを友人のタケヤン氏から教えてもらった。

〈*2〉

フルサイズのビルダー・大橋篤揮さんは、バスオレノについて「知らず知らずの内に、バス対自分がルアー対自分になっている。だから時間を忘れられる」と語っている(『スポーツ&フィッシングニュース』2005年10月号)。トップウォータープラッギングの倒錯的な楽しさを表現した名言だと思う。

〈*3〉

ハトリーズビデオのナレーションは羽鳥さんの著作からの引用されているが、このナレーションの原文となる記述は見つけられていない。

〈*4〉

たとえば、『スポーツ&フィッシングニュース』誌の「オレ流 魂のルアー・ルアービルダー特集」では、影響を受けたルアーとして、レコードがインナーハンドW.B.とハイドスペシャルを、トップウォータージャンキーがインナーハンドW.B.を、ライフベイトがブッシュペッカーを挙げている。